Préserver le

patrimoine scolaire…

Oui, mais pour quoi ?

par Patrick PLUCHOT

Président de

l’association du Musée de la Maison d’Ecole

écomusée- Musée de

France

Montceau-les-Mines

Histoire

de l’école et recherche historique

La première école publique de

Montceau-les-Mines, l’école du Centre qui abrite notre musée, fut construite entre

1878 et 1881. Elle est issue d’une volonté politique propre à la municipalité

radicale du Docteur Jeannin d’une part, mais aussi d’une dynamique républicaine

insufflée par Jules Ferry qui va favoriser l’implantation sur le territoire

français de 75 000 établissements qui lui sont semblables. C’est la volonté

ministérielle qui va en définir le contenu, les méthodes, les objectifs

d’enseignement, ainsi que la formation de ses maîtres. Sa jumelle, l’école de

filles de la rue Centrale ouvrira ses portes en 1882.

Les forces économiques, sociales, politiques

de la nation ont donc présidé à cette éclosion. De fait, toute étude

monographique comporte deux risques majeurs : d’un côté, elle risque de

n’être que le reflet microcosmique de l’histoire nationale mille fois répétée

dans les lieux qui la composent, mais d’un autre, elle risque de ne s’ancrer

que dans le seul contexte communal, à l’exclusion de tout autre, régional ou

national.

On est en droit, dès lors, de s’interroger

sur la légitimité et la place que tient l’étude monographique de l’école

publique à Montceau dans la recherche en histoire de l’éducation. Principalement,

l’histoire de l’éducation est composée de plusieurs courants de pensée.

Le premier a sans doute été politique, porté

par l’impulsion républicaine de 1870 à 1880 et la mise en place de l’école

laïque. L’histoire de l’enseignement fut sollicitée pour apporter des arguments

aux adversaires en présence. Il s’agissait, pour certains de montrer

l’importance de l’œuvre accomplie par l’Eglise et la Monarchie depuis des

siècles et pour d’autres d’en souligner les archaïsmes et les retards en

reprenant l’œuvre avortée des révolutionnaires de 1789. On retrouve cette

facette politique dans l’approche du problème de l’école par la petite

bourgeoisie des années 1970, frustrée dans ses espérances de promotion sociale.

Le rôle et les fonctions de l’école de la République, à cette époque, ont été

remis en cause, notamment par les thèses de Michel Foucault : l’école

était, selon lui, plus un dispositif de déculturation, de contrôle et de

dressage, qu’un instrument de diffusion de connaissances et d’émancipation.

Le second courant se veut plus pédagogique,

même si l’histoire de la pédagogie a souvent été, par le passé, d’inspiration

plus philosophique et morale que proprement historique. Ce courant s’oriente

désormais vers la perspective d’une histoire institutionnelle ou sociologique

plus que purement idéologique. Il pose la problématique du rôle de l’histoire

de l’éducation et du rôle de l’étude de l’histoire des disciplines dans la

formation des maîtres. Ces derniers ne sont-ils pas sous-estimés ? Ces

deux approches du métier ne permettraient-elles pas d’estomper cette mentalité

spontanément imprégnée de l’illusion d’éternité qui fait apparaître comme transhistoriques

les contenus, les méthodes et les objectifs de l’enseignement ? Ce n’est

d’ailleurs pas un hasard si les études sur l’histoire des disciplines scolaires

ne se sont principalement attaché qu’aux disciplines qui posent aujourd’hui le

plus de problèmes à ceux qui les enseignent : l’éducation physique, avec

l’ambiguïté de son statut disciplinaire, et le français, dont les objectifs et

les méthodes, longtemps incontestés, sont battus en brèche par les

bouleversements sociologiques et les nouveaux médias. Pour comprendre les

évolutions ou les ruptures actuelles, les enseignants doivent s’intéresser au

passé de l’éducation et, par conséquent,

au passé des disciplines qu’ils enseignent.

Le troisième courant plus récent, celui qui

nous guide dans notre action, est celui de l’histoire sociale et de la

sociologie historique de l’éducation. Il tend à expliquer les fonctionnements

qui lient l’histoire de l’école aux mécanismes de la reproduction sociale et à

la formation des mentalités collectives. L’accent est mis sur la sociologie des

élèves et des enseignants, sur le discours éducatif analysé à partir des textes

et directives officielles, des manuels et de la presse pédagogique. En

multipliant les études régionales, ce courant a rendu indispensable le recours

à la dimension comparatiste.

C’est donc autour de cette recherche

diversifiée que se sont forgés les objectifs du Musée de la Maison

d’Ecole : rédaction d’une monographie, création d’un musée d’éducation et

constitution, même modeste, d’un conservatoire éco muséographique. Ces

objectifs doivent, au demeurant, intégrer les grandes orientations qui

régissent les musées de France et les collections nationales : élaboration

d’un projet scientifique, d’un projet culturel et d’un projet organisationnel.

Il existe,

depuis de nombreuses années et en de nombreux lieux, une tradition

monographique aux finalités essentiellement commémoratives et apologétiques,

mais la Maison d’Ecole est animée par

des ambitions plus hautes car nous pensons que la vocation spécifique et

irremplaçable de l’histoire locale est de se donner pour étude le vécu

scolaire. Notre intime conviction est que nous devons nous constituer en

observatoire et en conservatoire du vécu des enseignants et des élèves, de

l’attitude des populations, non pas envers l’école, mais envers leur école.

Cette observation du milieu scolaire si particulier du Bassin minier et de ses

écoles antagonistes (école publique et école des mines) passe par l’analyse des

pratiques pédagogiques. Ces pratiques se traduisent dans les rapports

psychologiques, affectifs et sociaux entre élèves et instituteurs sachant que

le vécu scolaire ne s’arrête pas aux

portes de l’école, il se prolonge dans la famille. Quels échos, quels soutiens,

quelles résistances l’instruction et l’éducation scolaire recevaient-elles dans

le milieu familial ? Quelles intentions du législateur et quels contenus

des programmes les enfants acceptaient-ils ou retenaient-ils ? Autant de

questions qui montrent l’importance de la sauvegarde et de la préservation

locales des cahiers et travaux des élèves de toutes époques et l’importance

aussi de leur analyse qui permet de cerner la façon dont ceux-ci satisfaisaient

ou non aux normes officielles. Les témoignages oraux ont aussi leur valeur, dès

lors qu’ils sont filtrés de toute nostalgie ou folklore qui autoriseraient la

formulation malencontreuse de jugements de valeur sur la nature et le sens de

l’évolution vers l’école d’aujourd’hui. De même, la dimension comparatiste doit

faire de notre monographie un singulier qui renvoie à un pluriel, au lieu de

l’anecdotique qui ne renvoie à rien.

Vers une ethnologie du patrimoine scolaire

L’école de 1881 n’appartient pas tout à fait

à un monde que nous aurions perdu, mais le développement accéléré de ce qu’on

appelait encore il y a peu « l’école parallèle » nous convainc que

les bancs de l’école ne sont plus les lieux uniques de la transmission du

savoir.

Qu’est devenue l’exaltation des

commémorations du Centenaire des lois Ferry trente-cinq ans plus tard ? En 1981, gouvernants et

opposants se disputent le droit à la célébration de l’événement, « Le

Centenaire des lois scolaires de la France n’est la propriété exclusive de

personne » dira le Ministre de l’Education de l’époque le 16 janvier 1981,

« Jules Ferry gouvernait au centre… ». A l’âge mûr, toute une

population se découvrait soudain des souvenirs communs, à défaut de valeurs

communes. L’école républicaine tentait de les rassembler tous et leur avait

donné durant leurs quelques années d’instruction publique, les rudiments

indispensables à leur rôle futur de citoyens-producteurs… alors que la famille,

et donc l’éducation reçue, établissait de solides distinctions entre les

enfants, selon leur classe sociale d’origine. Au de-là de l’analyse critique

des mécanismes idéologiques de cette école républicaine, notre vocation est

d’étudier, en ethno-historiens, tous les rouages de cette forme ethnologique

particulière, et historiquement située, qu’est l’école républicaine. Nous nous

devons de transmettre aux générations suivantes une image plus exacte, plus

contrastée et finalement plus pertinente de cette école. Comment pourrions-nous

sinon, à l’avenir, appréhender sereinement l’école d’aujourd’hui et ses

enjeux ?

Il convient de restituer une logique aux

lieux historiques présentés par le Musée de la Maison d’Ecole pour la période

1880 à 1920 que nous avons intitulée « Le temps des certitudes » afin

d’appréhender avec justesse les périodes qui ont suivi : « Le temps

des recherches » (1920 à 1970) et « Le temps des incertitudes »

(1970 à …). Une approche plus critique (bien que chargée d’affectif) des années

fondatrices de l’école républicaine, s’impose.

La

Maison d’Ecole :

La répartition des sexes se fait dans des

écoles différentes, de part et d’autre d’un mur (comme les travées d’une église),

le préau couvert est au centre du bâtiment, il remplit une fonction

« propédeutique » (comme le porche d’une église), le potager du maître induit, quant à lui, l’existence de

« leçons de choses » afin d’élever le niveau de connaissances

agricoles des petits élèves.

Dans la salle de classe, l’estrade et la

chaire du maître dominent la population enfantine, c’est la rationalisation du

lieu : l’Etat dominant les citoyens. Le tableau noir (couleur du sérieux,

celle des soutanes et des habits du Tiers-Etats) où s’inscrivent la date et la

maxime du jour, guide l’élève dans ses activités journalières. Au-dessus, les

planches didactiques et l’horloge (il fallait impérativement apprendre cette

heure industrielle si peu utile dans nos campagnes), à gauche l’armoire vitrée

du compendium unificateur, à droite la petite bibliothèque scolaire, aux livres

austères recouverts de toile, noire elle aussi, au sommet de laquelle trônent

le boulier et le globe terrestre.

Face à ce mur du savoir trois ou quatre rangs

parallèles de pupitres. Aux élèves, par leur travail et leur application, de

mériter leur place. Ainsi se justifie la cérémonie hebdomadaire de la

proclamation publique des résultats : chacun sait ce qu’il vaut par son

placement proche ou éloigné du maître. Le cancre se définit souvent par son

extraordinaire stabilité spatiale, il ne bouge jamais du dernier rang, il est

inapte à toute progression dans la classe et donc inapte à toute mobilité

sociale ultérieure. Le bon élève bénéficie de la meilleure place, près des

tableaux et des explications du maître.

Comment les élèves percevaient-ils

subjectivement cette répartition autoritaire ? Quelles relations subtiles

et durables reliaient les rangs du fond à ceux qui leur tournaient

continuellement le dos ? C’est la réponse à ces questions d’ethnologue qui

donne un réel sens à une muséographie authentique.

Les

techniques disciplinaires :

Techniques de stimulation et de

récompenses : félicitations, satisfactions, bons points, satisfecit et

prix annuels.

Techniques de réprobation et de

punitions : piquets, bonnet d’âne, châtiments corporels, lignes à copier,

bûche…

Là encore, l’objet est source d’évocation et s’il

faut entreprendre l’inventaire et l’archéologie des techniques de la

discipline, il convient surtout de faire l’inventaire des comportements

engendrés par l’arsenal disciplinaire.

Jusqu’à quelle profondeur de conscience, la

dichotomie pédagogique entre le bien récompensé et mal réprimé, a-t-elle marqué

les élèves ? Combien de révoltes sociales contre l’injustice tirent-elles

leurs origines dans la brutalité de l’Institution ? Combien, au contraire,

d’hommes furent marqués à jamais de la souveraine pondération de leurs maîtres

« sévères mais justes » ?

Les

techniques et les contenus pédagogiques :

Le musée s’attache à montrer l’évolution des

outils à travers les objets présentés, mais le complément essentiel à la visite

n’est-il de montrer l’enfant qui se cache derrière, seul face à ses

apprentissages ?

Il lui

faut lire

d’abord : individuellement dans un syllabaire, mais le plus souvent

collectivement sur une planche murale. L’épellation à haute voix est la règle,

l’oreille et l’œil de l’élève doivent s’habituer à l’énonciation des phonèmes

et cet apprentissage apparaît à beaucoup comme une contrainte culturelle forte dans laquelle ils perdent leur accent

et leur patois. En cela effectivement, l’école prépare au principe de réalité

et d’identité de la future vie d’adulte. Ce n’est qu’après la Grande Guerre que

verra le jour une méthode de lecture « en riant ». En attendant ce

jour, en même temps qu’il décrypte les lettres, l’écolier s’imprègne, à son

insu, de ces trois pôles de la vie sociale que sont le travail, la famille et

la patrie, bien avant que Vichy n’en fasse sa devise. Avec ou sans Dieu,

l’école fonctionne comme un système de

normalisation socio-culturelle. Je dois travailler, je dois aimer mes parents,

je dois défendre ma patrie… cette culpabilisation, héritée de 1870,

intériorisée sur les bancs de la communale, n’explique-t-elle pas l’union

sacrée d’août 1914 ?

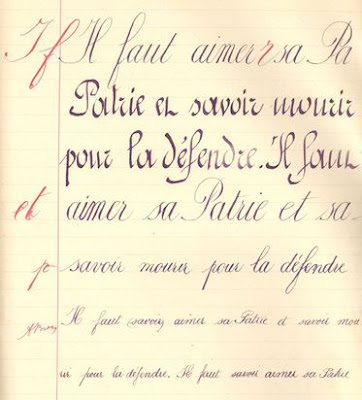

Il lui

faut écrire

ensuite : l’art d’écrire à la plume et à l’encre est une calligraphie qui

ne peut être que mécanisée et ainsi s’acquérir lentement comme l’écrira

Péguy : «Au lieu de nous faire écrire des mots, comme tout le monde, ou

tout au moins des lettres, le maître nous faisait écrire des bâtons ridicules

indéfiniment, et des jambages, et des boucles (…). Je me soumettais austèrement

par discipline ; pour la première fois de ma vie je connus l’arrière-goût

amèrement bon de l’obéissance pénible voulue ». La recherche de

l’application est constante et masque momentanément ce que l’on a appelé à la

fin du XIXème siècle « la dégradation de l’écriture », voilà que

déjà, la massification de cet apprentissage avait rendu certains nostalgiques

de l’élite des « belles mains » : les copistes d’antan. On

retrouve cependant cette tradition perpétuée dans les cahiers des meilleurs

élèves (souvent les seuls qui ont traversé le temps) et surtout dans les

cahiers de roulement. A l’âge adulte, on jouait sa carrière professionnelle sur

une belle page, le « curriculum vitae » manuscrit d’aujourd’hui en

reste le dernier avatar. Les maîtres exigeaient le « savoir écrire »,

certes, mais sans fautes, en « français national ». En cela réside le

progrès, le citoyen aura accès à une communication élargie dans le temps (les

grands auteurs lui sont accessibles) et dans l’espace (il pourra écrire ces courriers qui brisent

la solitude sociale, morale et culturelle de tout analphabète). Savoir lire et écrire

en français est tout aussi indispensable au mouvement ouvrier naissant qu’à

l’affirmation politique du suffrage universel.

Il lui

faut obligatoirement compter : nation d’ouvriers ou de petits

entrepreneurs (agricoles, artisanaux ou commerciaux), la France enseigne à ses

fils les vertus de l’épargne, de l’accumulation du patrimoine et de sa

transmission héréditaire. Le savoir-compter est la formation sociale de

l’industrialisation prônée par les économistes positivistes de cette fin du

XIXème siècle : calculer une surface foncière, estimer rapidement les

intérêts composés d’un capital placé à taux fixe. Les exercices de calcul

scolaires quittent rarement le terrain des réalités matérielles familières,

mêmes celles des familles prolétaires. De fait, les apprentissages de l’école

primaire obligatoire n’entraient que rarement dans le domaine de l’abstrait et

de l’inobservé.

Les

rites scolaires :

L’école a secrété ses rites d’identification

et d’intégration. Le plus grand est sans nul doute celui de la rentrée, il

implique autre chose qu’un simple retour de vacances ou que des débuts timides

à l’école. C’est d’abord un rite de normalisation vestimentaire. Tout est neuf,

tout est beau pour aborder le domaine de la culture. C’est la découverte ou le

retour à la discipline et à l’agressivité collectives, force des armées au

passage : au coup de sifflet ou de claquoir, on cesse de jouer, on se met

en rang par taille, on rentre au pas dans la classe. Même sans aucun exercice

de maniement d’armes ou sans existence de bataillons scolaires, l’école

publique forme le soldat-citoyen. Même dans la cour de récréation, l’écolier

découvre l’ambivalence de la solidarité réconfortante de sa bande et

l’agressivité inquiétante des bagarreurs.

« Quel est ton nom ? »,

immédiatement le maître dénomme l’enfant et le renvoie à une identité

patronymique peu usitée dans toute sa petite enfance.

Le souvenir collectif se trouve conservé, dès les débuts de la Troisième

République, par la photo de classe rituelle. Les enfants endimanchés posent

autour de leur maître avec pour unique destin de prouver qu’ils étaient là,

comme naguère les grognards d’Austerlitz… Les photographies restent un

témoignage ethnographique majeur : nombre d’élèves par classe, répartition

des divisions, les informations fournies vont de l’habillement (habits

bourgeois ou imités du bourgeois, tenue du maître, sarraus, uniformes, crânes

tondus, pieds nus, sabots ou galoches) jusqu’aux yeux exorbités des enfants

d’alcooliques.

La confrontation d’un membre survivant à sa

photo de classe est le prélude à une remémoration orale des mœurs et des

coutumes de cet écolier d’hier et c’est une technique indispensable à une

véritable ethnographie de la France de

l’école obligatoire. De même, l’exploitation d’un autre grand rite scolaire

qu’est l’appel bi-quotidien des présents met en lumière le champ social d’une

époque. Les annotations du cahier d’appel et les mots manuscrits des parents

reflètent de tout temps l’état sanitaire ou les priorités sociales des

familles. La variété ahurissante des bouts de papier « portés au

maître », leur graphie et leur orthographe sommaires, les explications

rocambolesques parfois permettent d’appréhender la distance abyssale qui sépare

l’école institutionnelle et le milieu familial de certains élèves. Les causes

évoluant nécessairement, le constat reste le même de nos jours.

Conclusion :

Si la collecte méthodique des objets que nous

avons entreprise depuis quatre décennies a son importance, elle ne saurait être

une fin en soi. On voit bien que la tâche des muséographes du monde scolaire ne

s’arrête pas là. Elle doit évidemment contrer l’actuelle vague d’antiquaillerie

« rétro » qui aboutit uniquement à élargir la sphère des valeurs

marchandes et à appauvrir les collections nationales, mais sa tâche est aussi

d’aider l’ethnohistoire dont nous nous réclamons à installer les objets du

musée dans le flot vivifiant des discours et des pratiques en perpétuelle

évolution, afin que les générations appelées par la République à entrer dans le

monde de la culture et du progrès sachent bien quel chemin a été parcouru

depuis les lois Ferry de 1882 et pourquoi.

Pour

une méthode d’analyse des phénomènes scolaires

Si, l’école est liée aux caractères d’un

certain type de société, la socialisation s’effectue de moins en moins selon la

forme scolaire et il est bon de se rappeler que l’école n’est ni universelle,

ni éternelle. L’école est une combinaison spécifique d’éléments qu’il convient

de définir, il faut montrer comment elle s’est constituée progressivement et tenter de restituer cette structure dans

sa totalité sociale et historique. Il ne faut ni rester dans un pur inventaire,

ni s’enfermer dans la querelle de jugement de valeur qui opposa les partisans

de l’école libératrice aux dénonciateurs de l’école-prison durant la période

que nous avons appelée « Le temps des recherches ». Il s’agit de

comprendre les changements passés et présents, les variations durables ou

éphémères d’une école qui est loin d’être immuable. Cette tâche nécessite, à

notre sens, quelques notions et une méthode.

Les

notions :

L’apparition des « Maison d’école »

en 1882 établit un rapport social spécifique : la relation pédagogique. Ce

nouveau rapport maître/écolier se distingue du rapport Maître/disciple,

maître/compagnon ou même du rapport prêtre/initié. Son émergence est liée

historiquement à la transformation des autres rapports sociaux dans le domaine

du politique, de l’économique et de la religion.

On peut oublier cette spécificité en

définissant cette relation comme une transmission entre « celui qui sait

et celui qui ne sait pas », mais ce serait méconnaître la diversité des connaissances transmises et

les formes selon lesquelles elles sont transmises, la « discipline

scolaire » n’a l’unique fonction que de favoriser la transmission du

savoir et du savoir-faire. On universalise l’école en niant qu’en d’autres

temps et dans d’autres sociétés, cette transmission ait pu être non scolaire.

On peut aussi oublier cette spécificité en

n’y voyant qu’un aspect de la contrainte qu’exerce la société sur les individus

qui la composent. On peut tenter d’expliquer les méthodes pédagogiques par la

contrainte du « social », mais c’est penser que l’école est éternelle

et oublier que les rapports sociaux eux-mêmes se transforment et évoluent. On

aboutit alors à un conservatisme stérile.

Prenons donc comme hypothèses la pluralité

des modes de socialisation, la spécificité de la forme scolaire et la diversité

des formes pédagogiques, on se donne ainsi des moyens sûrs de comprendre les

variations de l’école.

L’école de Jules Ferry ne doit pas être

considérée que comme le fruit d’une conjonction d’événements marqués par la

Commune, la défaite de 1870 ou l’arrivée des Républicains. Si les lois de 1880

à 1886 introduisent un cadre d’apprentissage formidablement nouveau dans les

campagnes, il n’en est pas de même dans les villes, car là, l’école publique

est en concurrence directe avec une autre école déjà existante : celle des

Frères des écoles chrétiennes apparue dès le XVIIème siècle et que la Restauration

avait étendue en favorisant les congrégations enseignantes. L’urbanisation

engendrant déjà des désordres, cette ancienne école devait les combattre et

s’était développée en même temps que les villes. On notera à cet égard, une

similitude de situation avec les écoles à Montceau-les-Mines : l’école

patronale de la mine de Jules Chagot, encadrée par les Sœurs de

Saint-Vincent-de-Paul et les Frères Maristes, dont le but inavoué était la

sécurisation sociale et politique du Bassin minier. Ces écoles chrétiennes

participèrent d’une nouvelle forme de rapports politiques : elles

célébrèrent dès 1830 la monarchie constitutionnelle, alors que l’école publique

de 1880 fut chargée de diffuser les principes républicains et patriotiques, ces

deux écoles, à leur heure, furent une pièce essentielle d’un type de pouvoir

particulier : le pouvoir d’Etat. On voit bien ainsi que la mise en

relation de l’école et de ses transformations avec les transformations

économiques n’est pas suffisante, le rapport entre le pédagogique et le

politique est étroit. De plus, c’est ce rapport étroit qui permet de comprendre

l’évolution pédagogique. Si le développement de l’école doit être fixé au

XVIIème siècle, il ne faut pas sous-estimer les ruptures pédagogiques du XIXème

siècle et l’avènement d’une pédagogie nouvelle, qu’à partir de 1878, les

inspecteurs et le Bulletin de l’Instruction imposeront.

Les hypothèses retenues ici n’admettent que

peu l’idée trop vague selon laquelle l’école refléterait la société, elles

mettent l’accent sur les variations des formes pédagogiques, elles permettent

d’interpréter ces variations et devraient, pourquoi pas, induire de nouvelles

formes d’enseignement.

La

méthode :

Quelle méthode d’analyse adopter alors face à

ces hypothèses ? Une méthode dialectique assurément, pour ne pas effacer

les contrastes qui expliquent les jugements opposés sur l’école, et pour

reconstruire une totalité à travers les

contradictions. Toute chose admet son contraire avant de s’affirmer.

Prenons le cas de l’enseignement des sciences :

les écoles furent équipées très tôt d’un matériel destiné à réaliser des

expériences scientifiques. A l’époque d’Emile Combes, plus particulièrement, ce

que l’on a appelé les « Catéchismes républicain » montraient aux

instituteurs réputés anti-cléricaux, comment utiliser la science pour lutter

contre l’obscurantisme et la superstition. Plus modestement les Instructions

Officielles voient dans la science à l’école primaire une « étude

libératrice de l’esprit », la science « écarte le surnaturel et le

miracle », toute affirmation doit être passée au crible de la raison. Mais

voilà que dans la pratique, cette orientation a du mal à s’appliquer. Le

rapport que l’école entretient avec les rapports entre classes sociales s’y

oppose : l’école primaire a en majorité affaire à des enfants d’origine

sociale modeste à qui elle doit apporter des connaissances pratiques durant

leur courte scolarité… on orientera donc cet enseignement vers des

connaissances « usuelles ». D’autre part, et ce, implicitement, des

craintes se fondent : jusqu’où pourrait aller l’idolâtrie de la science,

la recherche de la vérité et la remise en question des préjugés ?

Observons donc la nature sous forme de leçons de choses. L’écolier doit

apprendre qu’il y a des lois de la nature et qu’il doit s’y soumettre. Ainsi

passe-t-on d’un citoyen éclairé à un bon citoyen, respectueux des lois et de

l’ordre. Nous revenons alors à la « discipline » d’enseignement et

l’écolier apprend à se soumettre à la règle.

Autre exemple, si la « communale »

a contribué largement à la formation d’une conscience patriotique, avec ou sans

bataillons scolaires, elle a aussi, d’une manière diffuse, provoqué par

l’accession au savoir, le refus de certaines formes de militarisme. Les

collèges de jésuites sous l’Ancien Régime avaient pu produire des penseurs

révolutionnaires, l’école primaire, les écoles primaires supérieures et les

écoles normales ont pu produire à leur tour, des instituteurs pacifistes, qui

furent malgré tout d’ardents patriotes au lendemain de la déclaration de

guerre.

Pour conclure, TH. Zeldin s’interroge sur

l’école de la République dans son Histoire des passions françaises et

écrit : « Dans quelle mesure les écoles transformaient-elles les

individus ? C’est une question-clé dans l’histoire de la France, car

l’enseignement s’y substitua presque à la religion ; la foi en ses vertus

atteignit une intensité exceptionnellement élevée. » L’auteur note que les

résultats furent à la hauteur de cette attente mais restèrent sporadiquement

ambigus et ajoute : l’éducation des masses « augmentait leur capacité

de s’exprimer, mais aussi le pouvoir de la presse, qui leur disait ce qu’il

fallait penser tout en parlant en leur nom », cruelle ironie du sort. Le

problème reste d’actualité malgré nombre d’enseignants qui favorisent la prise

de parole et l’esprit d’alternative dans leur démarche, mais attention encore

une fois au paradoxe : Célestin Freinet, qui dénonçait, au nom de l’esprit

critique, « l’idolâtrie de l’écriture imprimée », avait fait du texte

imprimé par ses élèves, le pivot de l’activité scolaire.

Conclusion :

la clarté d’une démarche écomuséale

On se gardera bien de conclure que cette

école de la Troisième République (dont nous sommes la vitrine) qui en apparence

devait libérer les consciences n’était en réalité qu’un enfermement dans un

dogme. Ce serait une erreur car l’analyse dialectique ne supprime pas la

contradiction. L’école elle-même complexe et contrastée, ne produit pas

d’effets univoques, il faut s’attendre à des effets opposés et les mettre à

jour par honnêteté et soucis de la clarté du discours. De cette démarche

découle la spécificité du Musée de la Maison d’Ecole. Le mot de la fin, qui ne

l’était pas il y a plus de 30 ans et qui est toujours d’actualité, revient à

nos prédécesseurs du premier groupe de travail de Cent ans d’école :

« Juxtaposition et comparaison constantes d’objets et de

disciplines amènent d’abord un flux de souvenirs puis, très vite, une réflexion

approfondie sur les problèmes de l’éducation. Permanente et évolutive, l’exposition

ne se veut, ni éloge ni critique systématique d’un passé encore trop proche

pour en mesurer l’impact définitif, ni éloge ni critique systématique de

l’école contemporaine. Ni passéisme nostalgique, ni triomphalisme vain :

il faut essayer de saisir, à travers la

confrontation de types d’éducation scolaire de ce dernier siècle et hors

de toute polémique partisane ou stérile, comment et de quelle façon, l’école

est le reflet de la société qui la secrète… et inversement ».

Cet article s’appuie sur les minutes du

groupe de travail de la Maison d’Ecole depuis 1974, groupe auquel ont participé

activement, outre l’équipe locale : Pierre Caspard, Serge Chassagne, Georges

Duby, Yves Lequin, Jasques Ozouf, antoine Prost, Guy Vincent…

P.P

Félicitation pour cette enrichissante présentation patrimoniale et historique de vos collections.

RépondreSupprimerFélicitation pour cette enrichissante présentation patrimoniale et historique de vos collections.

RépondreSupprimerD'un adhérent du musée de Vergné (17)